语言学理论探索的领域范围十分广袤,从结构上,语言学家几近庖丁解牛一般调查语言的语音、词法、句法、语义等等特征;从语言与其它领域的交叉上,语言学家也在不断分析语言与心智、语言与形式逻辑、语言与机器学习的关系。这些研究中,有一个问题,它被很多人看作一个几乎无法证伪,却又无比迷人:我们所使用的语言,尤其是母语,真的会影响我们的思维吗?为了回答这个问题,洪堡特、博阿斯、萨丕尔等人都有著作,视角论点繁多,可谓汗牛充栋。许多语言学研究者并没有直接切入这个问题,来探讨语言与思维的联系,而是找到一个许多语言中共有的常见现象,然后从这个现象切入,来看它和有关语言使用者思维的关系。

在许多此类研究中,Boroditsky(2001)曾做过一项针对英语母语者和汉语母语者时间隐喻的不同,以及其与两类人思维关系的研究。今天,我们就以此为切入点,从认知语言学的角度来讨论“萨丕尔-沃尔夫假说”。

洪堡特的著作《论人类语言结构的区别及其对人类精神发展的影响》直接影响了萨丕尔-沃尔夫假说

Boroditsky发现,普通话和英语母语者在讨论“时间”这一抽象概念时,有相同之处:他们都会用“前”(front)与“后”(back)这两个空间词来描述时间,即调动了“时间即空间”这个概念隐喻(TIME IS SPACE)。例如:

1. We have a whole day ahead of us.

2. The hard times are behind us.

3. 虎年之前是什么年?

4. 大学毕业后,我进入了研究生院。

然而,Boroditsky也发现,普通话和英语母语者相比,还多了一种手段来描写时间,即“上”与“下”,这里也是使用空间词,因此仍然是使用了“时间即空间”这个概念隐喻(TIME IS SPACE)。我们常讲的“上个月”,“下周”,就是这样的例子。

如此看来,普通话母语者在和英语母语者都具有“前”(front)与“后”(back)的“水平”空间词讨论时间之外,还可以用“上”和“下”这种”垂直“空间词来讨论时间。

为了调查汉语与英语母语使用者对时间表示词的不同,及其与思维的关系,Boroditsky在美国斯坦福大学找来了汉语与英语母语使用者,进行了一系列心理实验。

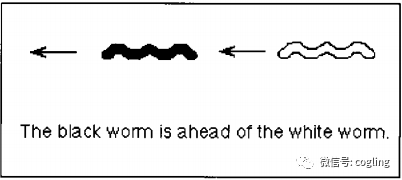

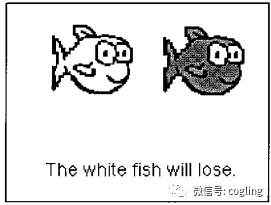

在实验一中,每个受试会先看到一张配有文字解释的图片作为刺激源,图片先是表达“前与后”这个信息,这里为了方便后面讨论,我们称其为“水平刺激源”,如下所示:

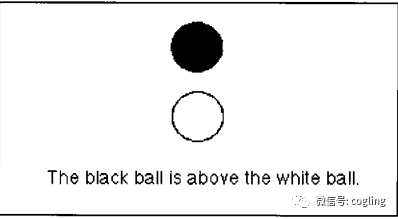

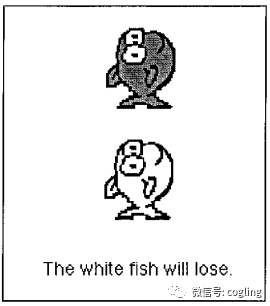

然后,受试需要回答一个与时间有关的判断题,这道题的陈述可能使用了“前”(front)与“后”(back)这样的空间词来表达时间(例如,March comes before April),也有可能使用了非隐喻的表达,只用“早”(early)和“晚”(later)来表达时间(例如,March comes earlier than April)。接着,受试会再看到一张配有文字解释的图片作为刺激源,这次,图片表达的信息是“上与下”,为了方便后面讨论,我们称其为“垂直刺激源” ,如下所示:

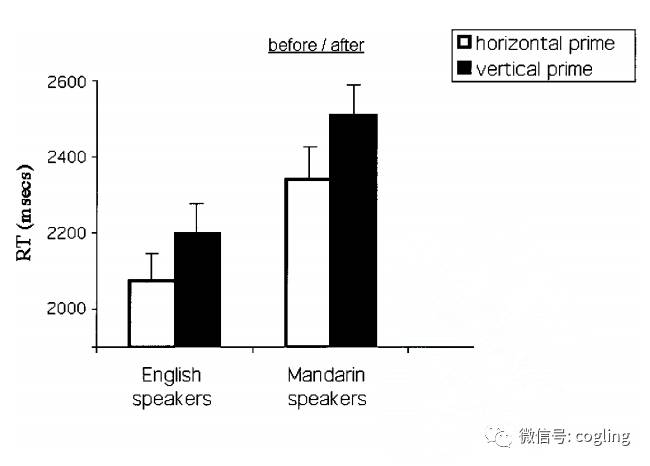

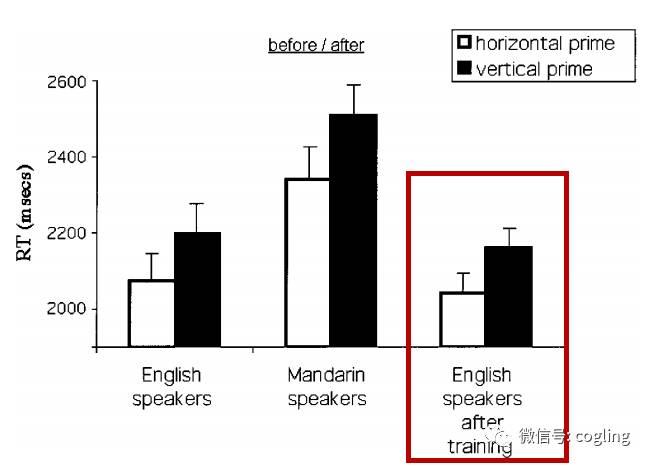

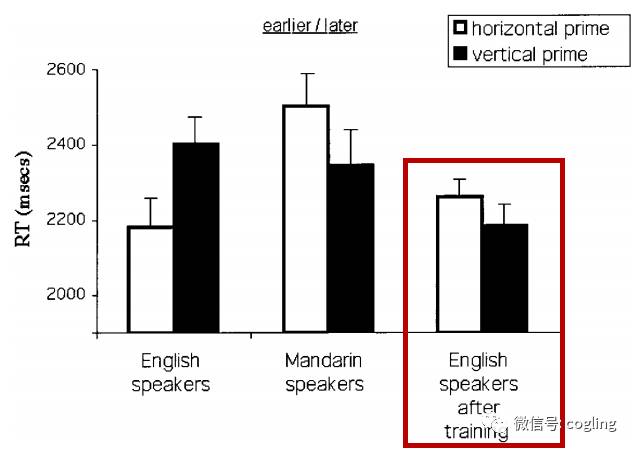

这种图片刺激-回答时间问题的实验方法与心理学上的“启动效应”(priming effect)有关:受试在接受某一刺激之后,会更容易感知和加工同样刺激的信息。也就是说,如果受试的母语真的影响了TA的思维,那么TA在接受相应的空间刺激后,解决判断题应该更加容易。实验一中,Boroditsky计算了每个受试答题的反应时长(reaction time),如果反应时长越短,则说明受试在答题时心理加工的过程越简单。实验一的结果如下:

从上面的柱状图中可以看出,在被问到“前”(front)与“后”(back)空间词的问题时,英语母语者和普通话母语者都在水平刺激源后答题更快(反应时长更短);然而,在被问到“早”(early)和“晚”(later)的非隐喻时间问题时,两组人的表现出现了差异:英语母语者在接受水平刺激源后答题更快,而普通话母语者则在接受垂直刺激源后答题更快。

实验一中,两种语言母语者在接受相同刺激源后,展示的不同心理加工时长,似乎能够从一个侧面反应语言对思维的影响。

但是,Boroditsky进一步提出了一个问题:既然语言影响了思维,那么学习外语会“中和”我们的思维吗?例如在实验一中,普通话母语者体现了对垂直刺激的偏向(bias),那么这种偏向会被英语学习这个因素“中和”吗?

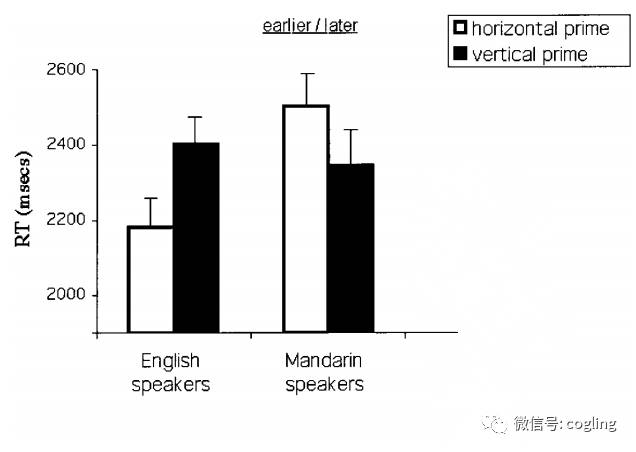

为了回答这个问题,Boroditsky进行了实验二。这次,所有的汉语母语使用者都学习过英语,但学习的时长不同,最早的从3岁开始学习英语,最晚的则到13岁才开始。和实验一类似,受试先接受水平刺激或垂直刺激,如图所示:

然后,受试需要回答用“早”(early)和“晚”(later)来描述的时间问题(例如,March comes earlier than April)。和实验一不同的是,这次的问题都是非隐喻性的,也就是说之前的“前”(front)与“后”(back)空间词不再在提问里出现。因为这次实验着重观察受试对水平和垂直刺激的反应,所以这个变量被去除了。

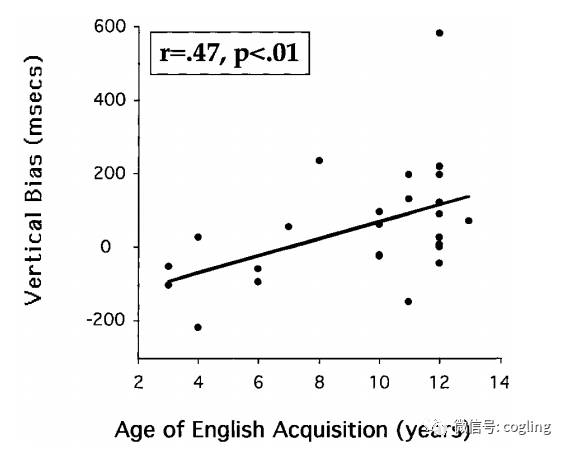

Boroditsky记录了受试在分别接受水平刺激和垂直刺激后,答题的反应时长,垂直刺激后答题时长减去水平刺激后答题时长,得到的数字被称为“垂直偏向”(vertical bias),实验结果如图所示:

通过这项实验的结果,Boroditsky发现:英语学习时间不同,受试的“垂直偏向”也不同,受试者越早开始学习英语,这种偏向就越少。

尽管实验一和二的结果都可能被看作是语言影响思维的佐证,但是,Boroditsky仍然有一项担忧:普通话和英语显然不是这两类受试唯一的差异,他们所来自社会的惯例和接受的文化熏陶,也有可能影响对“时间”这一抽象概念的思维。比如,英文的书写顺序是从左至右的,而我们的汉字在古代则采用了从上至下的书写顺序,电影《降临》中,天外来客“七肢桶”的语言则是非线性的,近似一个圆形。

为此,Boroditsky进行了第三项实验:给英语母语者做“普通话训练”,观察这种训练是否会影响他们的思维。有趣的是,Boroditsky并没有真的教这些英语母语者普通话,而是试图教会他们用普通话中“上”和“下”这两个方位词来表达时间的早晚。实验三中,70名母语为英语的受试在实验前被告知将要学会一种“讨论时间的新方法”,接着收到了一份材料,里面全是表示时间先后的英文句子,所有表达“之前”的概念一律用“更高”(higher)或者“在。。。之上”(above)描述,而所有表达“之后”的概念一律用“更低”(lower)或者“在。。。之下”(below)描述,例如:

5. Cars were invented above tax machines.

6. Wednesday is lower than Tuesday.

在进行了“普通话训练”后,这70名受试完成了90道判断题,这些题与前两项实验中的类似,也是判断时间先后的陈述正确与否,但是所有时间先后表达全部换成了”普通话思维“的上下方位词(例如,‘World War II happened lower than World War I’),这次Boroditsky测量的仍然是受试答题的反应时长。实验结果如图所示(红框标出的第三组柱):

可以看出,受试在进行了“普通话训练后”,展现出来和普通话母语者相似的答题反应时长。由此,Boroditsky得出的结论是:学习一种表达时间这个概念的新方法,可以暂时改变受试对时间的思维方式。

总结一下,Boroditsky这一系列实验的结论是:

- 母语影响了母语者思考抽象概念(例如“时间”)的方式,不同母语所具备的语言特征不同,思考也会相应产生某种“偏向”;

- 这种思考的“偏向”可以被外语学习“中和”;

- 学习一种表达抽象概念的新方式,可以暂时改变人对此概念的思维方式。

这些结论无疑让我们想起根据Ted Chiang小说改编的电影《降临》:长相古怪,可以预知未来的外星人所拥有的语言系统极为特殊。它们只有书面语言,而且文字不需要逐词地拼出,只消从触手中喷出一股浓墨般的物体,这股物体随即形成一个类似圆形的图案,也就是他们的语言。电影中的语言学家女主角,在奉美国军方之命分析七肢桶语言后,学会了这种语言,不仅拯救了人类,还从此拥有了和七肢桶一样预知未来的能力。

电影《降临》可以说比较真实地还原了语言学家的研究方法

历史上,试图揭示语言与思维关系的心理实验还有很多,Boroditsky发现自己实验的结论就与Rosch所做的“色彩分类实验”结论有所出入:Rosch(1975)发现,即便有的语言中颜色词十分匮乏,这些语言的母语者照样可以和其他人一样自如地辨别各种色彩,语言的匮乏并没有影响母语者思考色彩的能力。Boroditsky对此的假设是:人类在进化过程中,色彩辨别能力比语言能力更早出现,因此色彩的认知在思维中更加根深蒂固。

抛开这一假设不说,Boroditsky的这一系列实验有没有问题呢?笔者认为是有的,并且体现在两个方面。

第一个方面和受试者的样本采集有关:参加实验的母语者们,究竟能否客观地代表这个母语言语社团的特性?参加Boroditsky实验的所有受试均为斯坦福大学的学生,年龄都在二十岁上下,显然属于统计中的便利样本,没有考虑到不同年龄层母语者的差异。除了年龄外,性别、方言、教育程度、社会经济地位这些因素都会影响人说话思考的方式,而由于Boroditsky并没有在实验设计中说明受试者的这些属性,因此这些实验样本的代表性也无从得知。

第二个,也是笔者更感兴趣的问题,属于Shiraev和Levy(2001)所提出的六种实验主观偏见中的一种,即“相关关系不等于因果关系”(correlation does not prove causation)。说的更细点,就是Boroditsky在这项实验中所观测到的表征数据,似乎能体现出语言与思维的一些关联,但这能不能和受试心理处理过程的真实情况划等号?能不能真的证明语言和思维某种因果关系?

打个比方:如果把人脑这个复杂的“黑匣子”比作一部手机,现在,我们用这部手机刷了一小时微博,然后发现手机变热了,如此一来,我们似乎可以说“手机发热和刷微博有关”,但是,我们能下结论说“因为刷微博,所以手机发热了”吗?显然不能。

科学研究,需要逻辑思维的条分缕析,寻觅表征机理的草蛇灰线。认知语言学承诺揭示语言与认知密不可分的联系,把心智和语境纳入语言的考量范围,这就意味着认知语言学研究需要去挑战一个当前认知科学的难题:人脑的运作机制。显然,要想真正盘开语言在人脑中的认知过程,就需要更严谨的研究方法。

Boroditsky的研究距今已经十年有余,当前的认知语言学家们,都在如何探索语言与人脑认知的关系呢?

反对“p值信仰”可以说是相当前卫的一个研究趋势。当下,许多科学研究团体对p值检验争论不休,甚至有人提出把p值降低到0.005,以免部分人对实验“削足适履”,强行将p值降至0.05以下。语言学研究中,许多变量之间的关系并非是“非此即彼”的关系,也不能简单调查一种因素对语言的影响,就判定该因素与此种语言的关系。

Levshina(2016)的一篇论文直接放弃了p值检验,利用贝叶斯回归分析揭示多变量间的关联。此篇论文分析了英语里let, allow, permit三个动词在允准构式(PERMISSIVE Construction)中各自的特征,文中使用了贝叶斯回归分析替代语言学家常用的频率学派算法,相较于对结果只能二分(dichotomy)的p值检验,这种统计分析既检验假设,又预测了一定数据下多个因变量(句子词长/允准者和被允准者生命度/话语者身份等等)与自变量之间的关系。

Nature期刊今年进行的一次读者调查显示,百分之六十九的研究者同意降低p值

正如前文所说,人类的大脑是“黑匣子”,面对这个难以理清的思维单元,有些前沿研究的解决方法是:干脆用计算机模拟出一个大脑来。 “认知即计算”这个观点早已为很多学者接受,计算机模拟人脑的动词在线处理似乎是未来认知研究的大趋势。Divjak等人(2016)利用统计建模和机器学习的手段,建立了概率模型,来预测俄语使用者对一系列与‘TRY’有关的动词在不同语境下的选择,并且和真实心理语言学实验结合起来,比较概率模型和母语受试者所选动词,获得反馈,以此提升统计模型的精准度。也许在不久的未来,我们可以像计算机模拟天气变化一样模拟人脑在处理语言时的变化。

实际上,语言在线处理的问题一直是心理语言学研究的核心,有关学者也做出了很多成绩,但这些研究对认知语言学的重要性似乎却并没有被完全认识到,慕尼黑大学的认知语言学家Schmid(2017)就意识到了认知语言学与心理语言学研究中存在的空隙:认知语言学中的认知语法和构式语法这些理论明确涉及了在线处理,却缺乏心理语言学实证;心理语言学研究致力于探索语言的在线处理,与认知语言学基于使用和频率的范式十分相关,但二者也鲜有交流。两方的研究者应该努力填补这个空隙,进一步揭示语言“处理-表征”的关系。

众所周知,萨丕尔和沃尔夫提出的“语言决定/影响思维”是一个充满挑战性的论点,越是面对这种充满争议的宏观论点,认知语言学研究者就越应该用严谨的实证研究去证明或证伪。

认知语言学研究可以有浪漫的假设,但不可以有浪漫的实证,否则,这个学科就只是枯坐蟾宫的嫦娥,而不是在月球表面留下坚实脚印的阿姆斯特朗。

参考文献

- Boroditsky, L. (2001). Does language shape thought? Mandarin and English speakers’ conceptions of time. Cognitive Psychology, 43(1), 1.

- Divjak, D., Dąbrowska, E., & Arppe, A. (2016). Machine meets man: evaluating the psychological reality of corpus-based probabilistic models. Cognitive Linguistics, 27(1), 1-33.

- Levshina, N. (2016). When variables align: a bayesian multinomial mixed-effects model of english permissive constructions. Cognitive Linguistics, 27(2), 235-268.

- Rosch, E. (1975). Cognitive representations of semantic categories. Journal of Experimental Psychology, 104(3).

- Shiraev, E. & Levy, D. (2001). Introduction to cross-cultural psychology. Needham Heights: Allyn and Bacon.

- Schmid, H. (2017). ‘Towards a unified sociocognitive model of language structure, variation, and change’: Lecture series at Shanghai International Studies University.

作者:李叔Nick

编辑校对:CogLing

欢迎投稿原创文章栏目,投稿提交请点击这里,本文观点和立场不代表本公号